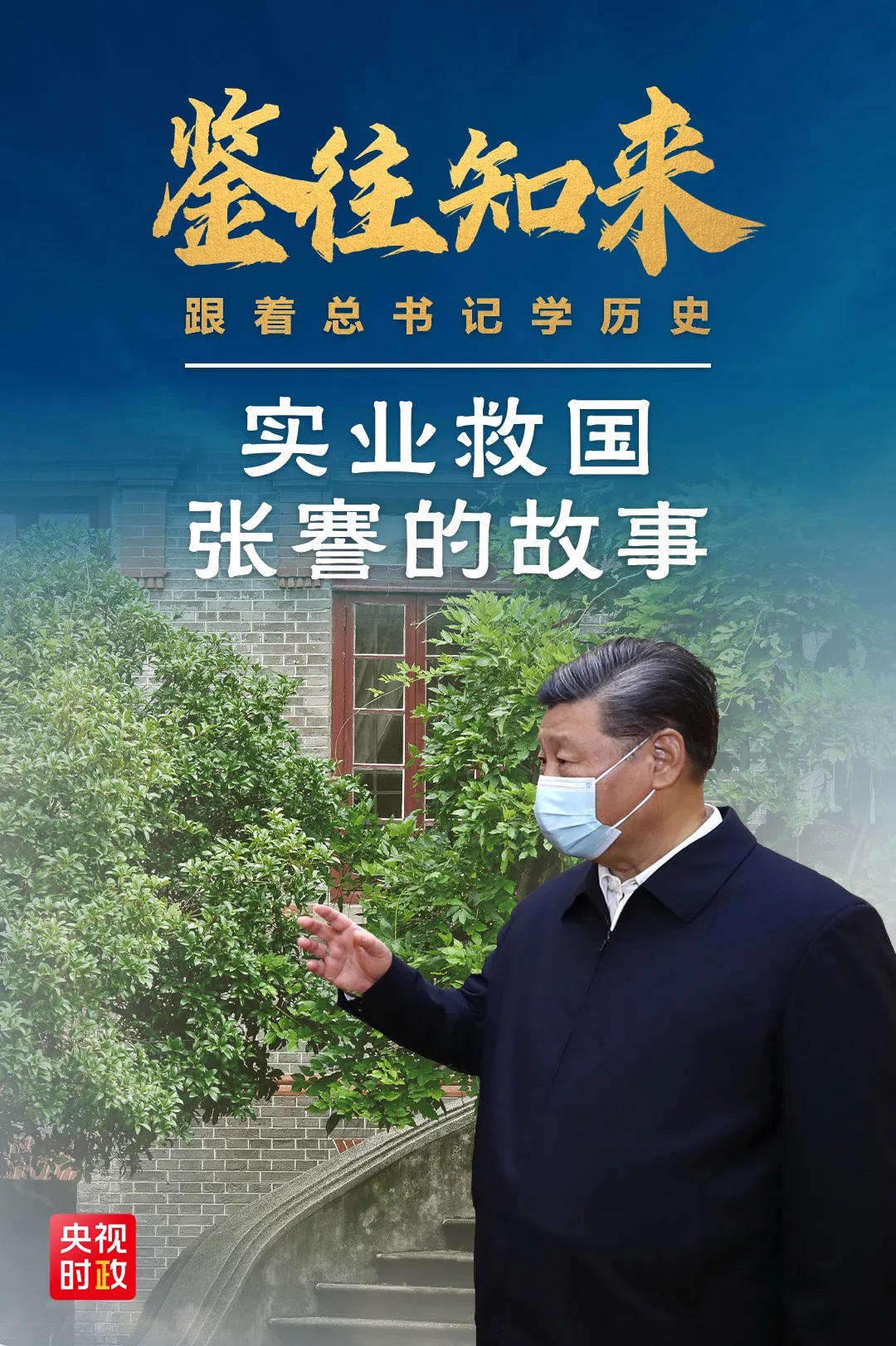

11月12日下午,习近平总书记在江苏考察期间,专程前往南通博物苑,参观张謇生平展陈,了解张謇兴办实业救国、发展教育、从事社会公益事业情况。习近平指出,张謇在兴办实业的同时,积极兴办教育和社会公益事业,造福乡梓,帮助群众,影响深远,是中国民营企业家的先贤和楷模。张謇的事迹很有教育意义,要把这里作为爱国主义教育基地,让更多人特别是广大青少年受到教育,坚定“四个自信”。

“企业营销无国界,企业家有祖国。”今年7月21日,习近平总书记在企业家座谈会上提了五点希望,第一就是要增强爱国情怀。他说:“爱国是近代以来我国优秀企业家的光荣传统。从清末民初的张謇,到抗战时期的卢作孚、陈嘉庚,再到新中国成立后的荣毅仁、王光英,等等,都是爱国企业家的典范。”

“利于国者爱之,害于国者恶之。”党的十八大以来,习近平总书记在不同场合,对不同人群谈到“爱国”。总书记说:“爱国,是人世间最深层、最持久的情感,是一个人立德之源、立功之本。”

实体经济是国之命脉,是民生之本。去年全国两会期间,习近平总书记说:“做实体经济,要实实在在、心无旁骛地做一个主业,这是本分。”对于发展实体经济的重要性,习近平曾经这样强调:“不论经济发展到什么时候,实体经济都是我国经济发展、在国际经济竞争中赢得主动的根基。”

党的十九届五中全会审议通过的“十四五”规划建议指出,要坚持把发展经济着力点放在实体经济上。规划建议还强调,要保持制造业比重基本稳定,巩固壮大实体经济根基。

在今年7月的企业家座谈会上,习近平总书记也重点谈到了企业家的社会责任。他说:“社会是企业家施展才华的舞台。只有真诚回报社会、切实履行社会责任的企业家,才能真正得到社会认可,才是符合时代要求的企业家。”

张謇,我国近代著名的企业家、政治家、教育家,1853年出生于江苏通州(今南通)海门常乐镇,祖上几代都是以农商为生。为了改变家庭命运,张謇从小被送入私塾学习,父亲希望他走出一条由读书进入仕途的道路。1894年,41岁的张謇终于高中状元,被授予翰林院修撰。

1895年,张謇依靠南通手工棉纺织业较为发达的基础,选址唐家闸创办了大生纱厂。“大生”二字源自《易经》:“天地之大德曰生”,这寄托了张謇的理想——天地间最大的政治是国计民生。

1903年,中国第一所民办师范——通州师范学校开始招生。

1905年,张謇还办起了中国第一所公共博物馆——南通博物苑,博物苑隶属通州师范学校。

张謇主张 “实业救国”,是中国棉纺织领域早期的开拓者,一生创办了20多家企业,370多所学校,为中国近代民族工业的兴起、教育事业的发展作出了宝贵贡献。