作者:查志远

来源:江南智造总局

芜湖,别称江城,一座因长江而起,长江而兴的城市。它不是安徽省的省会,也不是计划单列市和副省级城市。却同时入选南京都市圈和G60科创走廊,在长三角众多豪强中风头正健。

不仅如此,芜湖还是安徽省域副中心城市。

《中共安徽省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,加快推进以人为核心的新型城镇化,全力打造现代化中心城市。

《建议》明确了安徽16个地级市未来发展方向和定位,其中尤其值得关注的是,安徽首次明确要支持芜湖建设省域副中心城市,并打造成长三角具有重要影响力的现代化大城市。

省域副中心城市这个定位是芜湖发展史上一次里程碑,预示着芜湖和合肥一道,成为安徽发展的双子星。

但是,一个“副”似乎也道尽了芜湖发展的心酸。

老大的确太强了

2008年,芜湖GDP超越安庆,首次跃居安徽省第二,这一名次也一直保持至今。不仅人容易被标签化,城市也是如此。

在安徽,芜湖“第二”的标签处处得以体现,“安徽经济第二强市”、“地铁第二城”、“双核”中的第二“核心”……

有人说,用“千年老二”来形容芜湖,真是再形象不过。翻开芜湖的发展历史,也似乎总在关键的时候与机遇擦肩而过。

芜湖发迹于明朝后期。明朝政府开发太湖流域筑起东坝,间接带动了芜湖的航运发展。依托航运,芜湖的港口经济一直绵延至今。

民国以来,芜湖一直是安徽省重镇,颇具影响力。初期,芜湖完全被安庆的光彩所掩盖,无奈只能甘居人后;抗战胜利后的“设市之争”;解放初期的“省会之争”;改革初期竞争“较大城市”,芜湖最终都屈居“老二”。

不仅如此,从经济总量上看,芜湖虽稳坐安徽第二的位置,但是跟“大哥”合肥的差距是越来越大。

2020年芜湖GDP为3753.02亿元,同比增长3.8%。与此同时省会合肥2020年GDP为10045.72亿元,成功跻身万亿俱乐部。

老大的体量是老二的近三倍,差距超过6000多亿。省内双核城市之间存在如此巨大差距,这种现象非常罕见。

合肥原本是芜湖追赶的目标,但是眼下的差距芜湖是很难望到合肥的项背了。

前浪滚滚,后浪滔滔。前者难以追赶,后者却在快马加鞭。

2020年安徽各市GDP统计数据显示,合肥GDP总量稳坐头把交椅,并首次突破万亿元大关。芜湖、滁州排名第二和第三,GDP总量分别为3753.02亿元、3032.1亿元。阜阳、安庆、马鞍山、蚌埠、宿州GDP总量超2000亿元。黄山GDP总量最低为850.4亿元。

仔细观察安徽省2020各市经济发展情况,就会发现芜湖老二的位置并不稳,滁州和阜阳都展现出追赶芜湖的态势。虽然在总量上芜湖和滁州还有近700亿的差距,但是GDP同样在3000亿量级上,滁州的增速已经多年位列全省榜首,滁州完全是以黑马的姿态在奔跑。

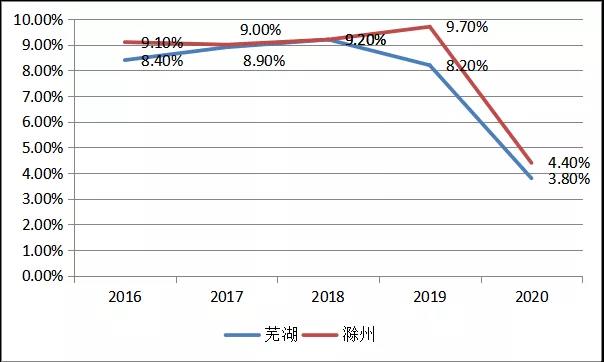

芜湖和滁州近5年GDP增速

数据来源:南风窗长三角研究院根据公开资料整理

从GDP增速来看,近5年滁州是名副其实的黑马。GDP不仅保持高增长,且增长速度一直高于排在第二的芜湖。

其中,2019年是个分水岭。这一年,滁州实现历史性突破,完成“冲刺经济总量安徽省第三”的目标。

不仅滁州主要经济指标增速稳中加快,而且高于安徽全省、位次前移。在增速上与芜湖形成了鲜明对比,滁州继续上扬,芜湖则出现下降趋势。

傻子瓜子,谁记得?

来过芜湖的人,都听到过芜湖的三张城市名片:傻子瓜子、铁画和奇瑞。

除了这三张名片,芜湖还有海螺水泥、三只松鼠……

可见,芜湖不缺明星企业,缺的是明星产业。

汽车产业曾是芜湖工业发展的明珠。

在长江经济带上,同武汉、合肥、南京这些工业发达城市相比,芜湖算不上是一个以工业见长的城市。

纺织业等轻工业过去曾一度是芜湖的主导产业,改革开发后在市场的冲击下逐渐倒闭。1991年,芜湖遭遇洪灾,损失惨重,经济进一步滑坡,当时芜湖的GDP在安徽省仅排在第10名左右。

穷则思变,政府为了改变工业不发达的现状,决定寻找新的支柱产业,最后选择了发展“汽车产业”。

没错,就是后来的奇瑞汽车,在芜湖产业发展史上引领风骚至今。

1999年芜湖大胆尝试,成立了国有奇瑞汽车,后来由于它的存在,吸引了众多零部件厂商落户芜湖,所形成的汽车产业链,成为芜湖工业的重要担当。

奇瑞最辉煌的时候总资产达1200多亿元,连续12年蝉联自主品牌乘用车年度销量第一位。从1999年下线第一辆车至今,2015年奇瑞成为了第一个达到500万辆的中国自主品牌,奇瑞已走过20多年岁月。同时,这也是中国汽车产业走过的黄金时段。

伴随着中国汽车市场的高速增长,奇瑞汽车也实现了企业规模的快速扩张。随着野蛮成长的终结,奇瑞开始了销量滑坡、高层动荡,观致走向失落。一时间奇瑞陷入了困境。

这背后与奇瑞近年来,持续盲目扩张不无关系,曾几何时,商用车、零配件、房地产、矿山、农机、船舶、飞机、机器人……只要你能想到的产业领域,都有奇瑞的身影。

行业太多、太分散,消耗了奇瑞汽车大量的财力和精力。最终芜湖也不得不忍痛割爱,变卖奇瑞股权,引入新的投资者。

可以说,奇瑞见证了芜湖产业发展的辉煌,同时也折射出芜湖在产业发展中面临的困境。

纵观芜湖的产业发展,过度依赖海螺水泥、奇瑞汽车这种传统重化工业、重资产投入的企业,不可避免地会因宏观经济波动和产业结构调整而出现较大的波动。

芜湖早前培育的机器人、智能装备、钻石飞机等新产业还未进入成熟期。此外,虽然芜湖有三只松鼠这样的新兴企业,但是整个产业规模依然还没形成。

对于一个工业起步相对较晚的城市来说,产业转型依然需要毅力和耐力。

芜湖还需要时间,但是时间却不一定等芜湖。

其实,在产业发展方面,省内大哥合肥是值得学习的对象。合肥曾经也是靠家电、江淮汽车、合力叉车这种传统企业支撑经济,但是合肥抓住了产业转型升级的契机,早前投资的液晶面板、半导体、大科学装置和新能源汽车正逐步进入收获期。科创之城的名片也早已擦亮。

被虹吸,还是被辐射?

芜湖不缺发展的机遇,在深入融入长江经济带和长三角一体化发展的背景下,芜湖不但成功入选南京都市圈,同时也是长三角G60科创走廊核心城市。

说到南京都市圈,就不得不提合肥都市圈,因为芜湖都是其中一员。两大都市圈的重叠部分都有滁州、马鞍山、芜湖三座城市。

相比较同南京走得更近的滁州和马鞍山,芜湖作为安徽老二无疑得在两大都市圈中间“左右逢源”,同时还得发展自己的产业。从这点上来看,“十四五”乃至更长时期,芜湖都离不开两个都市圈的辐射和带动,但是芜湖需要的是增加自己的厚度和韧劲,形成自己的产业发展壁垒。

因为芜湖与滁州都在南京都市圈和合肥一小时都市圈内,对于这两座城市来说都面临极化效应中被虹吸的威胁。“圈心”城市具有极强的虹吸效应,对相对弱势城市的人口、资金等各类要素具有超级吸附功能。

对芜湖来说,人口无疑是关键。相较于同类型城市,芜湖是所有省域副中心城市中在人口规模上最不不占优势的城市。芜湖的人口只有380多万。同样是中部省域副中心城市城市,河南省域副中心城市洛阳有692.22万人口, 2020年GDP达到5128.4 亿元。

人口对于中心城市发展来说,实在太重要了。

既然在本身人口就不占优势情况下,还要面临南京和合肥的虹吸效应,芜湖该怎么办?

人才是关键,应该更大力度的引进人才和留住人才。同长三角区域内上海、南京、杭州等其他城市相比,芜湖在吸引人才方面并不占优势。这就要在人才政策上体现出更大的诚意,在吸引人才方面打出自己的特色。充分抓住大城市人才外溢的机遇,主动出击。

同时芜湖自身就拥有众多高校,要尽一切努力避免高校外迁,留住高校,就是留住人才。之前安徽师范大学传出将外迁合肥,无疑是给芜湖敲响了警钟。

产业是基础,在产业发展方面还要进一步主动融入南京都市圈和承接上海产业转移。抓住G60科创走廊建设契机,在科创产业方面培育自己的特色,充分发挥交通优势,以产业园区平台深度合作为切入口,与自身科创资源优势相结合,吸引更多科创平台入驻。

因为,科创是加速芜湖“出圈”最好助推器。

长三角几乎所有的城市都在发展科创,芜湖作为G60科创走廊重要核心城市,是被纳入国家发展规划的,这是其他城市不具有的优势。在南京都市圈中同样是G60成员的仅有宣城,而芜湖作为安徽副中心城市在南京都市圈中发展科创产业无疑更具竞争力。长三角一体化成为国家战略,这是难得的东风,芜湖能否乘风而起?

我们拭目以待。