6月8日,高考落下帷幕。2021年全国高考报名人数1078万,再创历史新高。 高考收卷铃声响起时,一个战场已经结束,很快,高考志愿填报将成为学生和家长的第二战场。

常有人说“三分考,七分报”,这个第二战场决定着高考生未来的大学、专业和所在城市,关系着人生的走向。

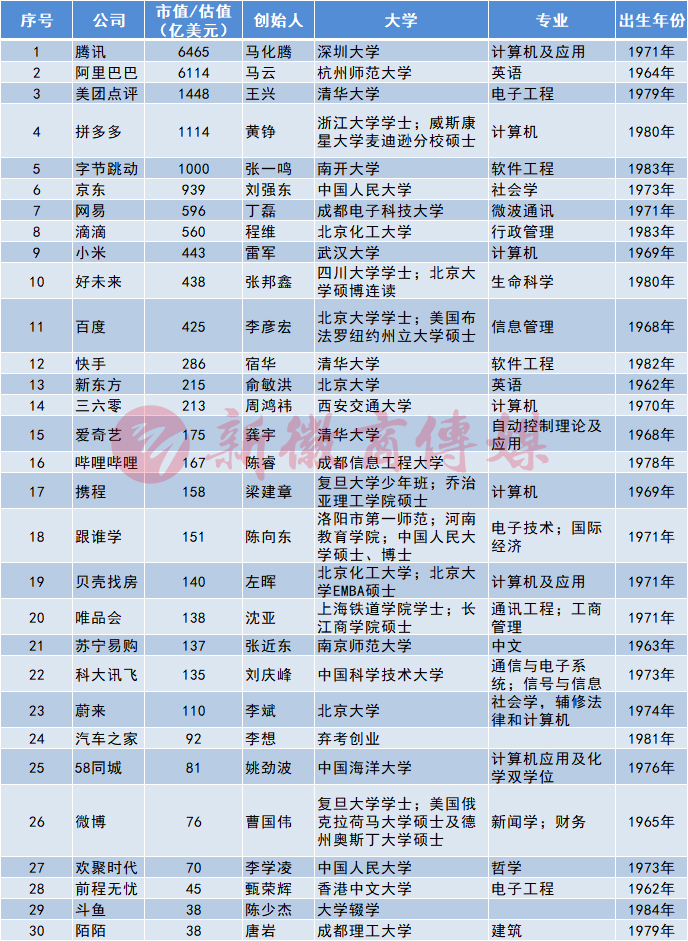

在中国互联网大佬中,从来不缺高考传奇故事,但传奇背后的志愿填报,才是影响他们专业生涯的重要决定。

让我们一起来回顾一下大佬们的选择,也给即将面临选专业难题的考生,带来一些启发。

八十年代初期,是指点江山,挥斥方遒的年代,最热门的专业是文史哲等基础学科专业。

阿里巴巴创始人马云,三战考上了杭州师范学院外语系;新东方创始人俞敏洪,同样参加过三次高考,选择了起初最拖后腿的英语,去了北大西语系;新浪董事长兼 CEO、微博董事长曹国伟,1984 年考上复旦大学新闻系;当当网创始人李国庆,是 1983 年北京高考文科状元,去了北大社会学系;最后比较特殊的是“首富”王健林,从部队直接去了辽宁大学读党政专修班,毕业时拿到经济管理专业学位……

八十年代后期,是信息科学盛行的时代。

小米创始人雷军,1987年去了武汉大学计算机系;360创始人周鸿祎因为学习好,1988年被保送上了西安交通大学电信学院计算机系;同年,百度掌门人李彦宏,考上北大信息管理专业;1989年,网易丁磊,以高出重点线一分的成绩,被成都电子科技大录取,学习微波通讯;而深圳鹅厂马化腾,以739的超高分数,就近选择了深圳大学计算机专业……

人生路那么长,从来就不是不允许走弯道或走错路的,但也可以从前人的弯路中,吸取一点经验和忠告。

俞敏洪、刘强东:“上大学,一定要去大城市!”

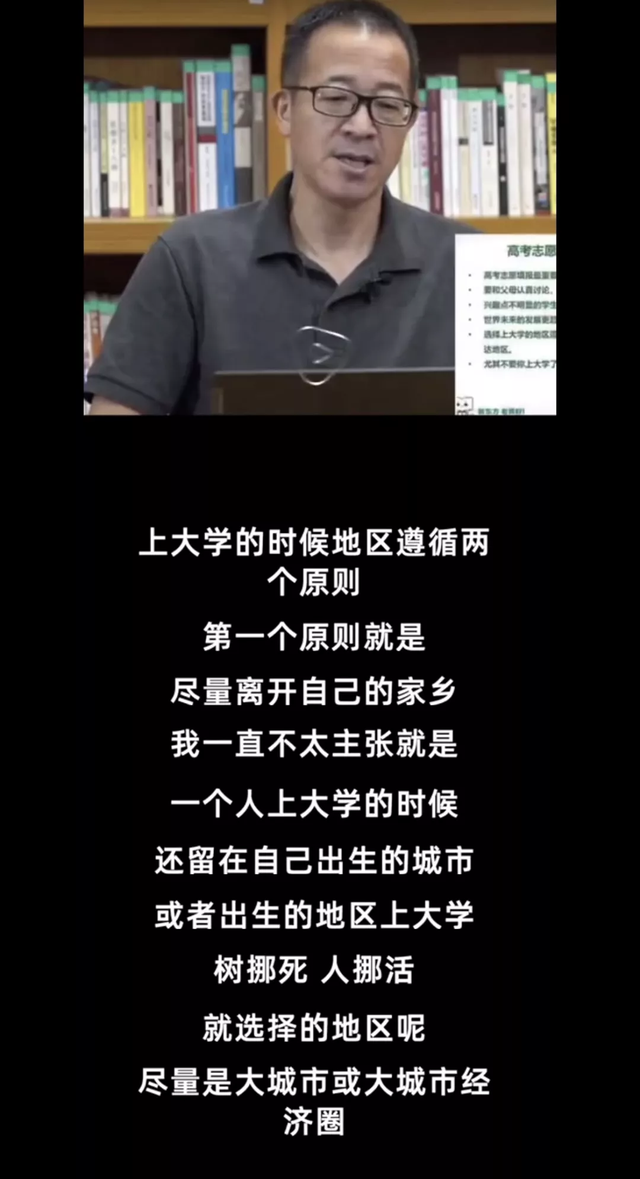

俞敏洪老师,经常会在网上发表一些自己对年轻人的“忠告”与建议。

关于高考后的志愿填报,他也有自己的建议。俞敏洪老师不光在直播中多次有提到,在采访中也有表达自己的想法。

俞敏洪认为,对于大学的选择,城市的选择和专业的选择,依然比较重要。

选有发展力、有活力的城市,城市发展潜力和活力可以从几个方面来判断。

第一个,人口方面,这个城市人口越来越多,第二个,这个城市本身在经济或者文化上要充满活力。

选择城市还有一个最重要的,是你一定要或者是最好要离开你从小长大的城市。你从小长大的城市,你对于周围的人对周围的事,对于周围的习惯已经太熟悉了,已经熟悉到了你不加思考的程度,以至于你的头脑的思维能力都已经下降了。

大城市可以让你见多识广,增长见识,不知不觉地让你的眼界变得开阔,在大城市也能够得到更好的锻炼,有更多的工作机会。

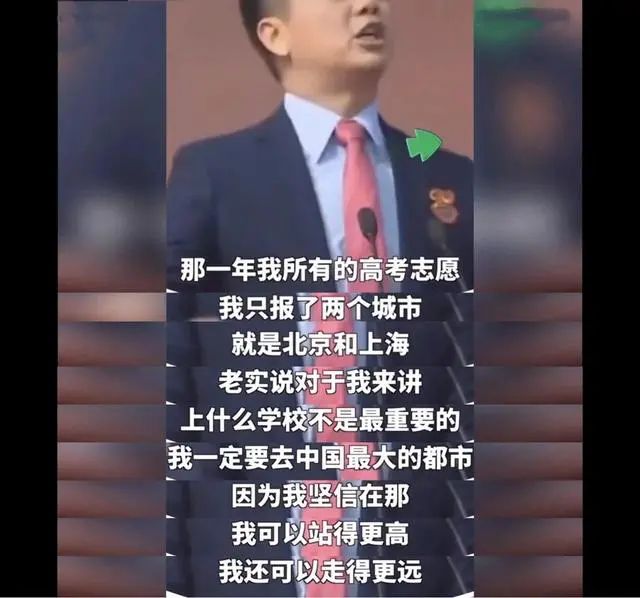

对于这一观点,刘强东也同样认可。

刘强东在1992年参加高考,考分688,夺得当年宿迁市高考状元。这样的高分,按理说国内所有的大学任他选,志愿也是较为容易填报的。

可是,刘强东有着自己的思路。

刘强东很直白地说了他高考志愿的逻辑,那就是,选城市,是报志愿的关键因素。作为一名从小就在农村长大的孩子,他初中以前都没有去过县城。这也是刘强东把选城市看得这么重要的主要原因。

然而,热衷北上的刘强东并没有填报清华和北大的志愿,而是填报了中国人民大学的社会学。

因为班主任老师曾对他说过:“考上人大,从政去。将来回到家乡可以做宿迁县的县长,在权限范围内,对宿迁人民好点,为老百姓多做点实事。”

上了大学后,老师告诉他说,社会学,是去搞调查的。后来,开拓了眼界,觉得计算机专业将来有更大的发展空间,便选学了计算机专业。

果断张一鸣、隐忍程维:调剂的高考异途

并非人人都能考入自己心仪的大学和选到自己喜欢的专业,字节张一鸣、滴滴程维就走上了调剂的高考异途。

二十年前,福建龙岩的张一鸣在面临高考志愿问题时并不像同龄人那样纠结,他一点没犹豫就定下了志愿,甚至没和老师家长商量。

在高二时,颇有主见的张一鸣就列了一张意向清单,来筛选自己理想的大学:

要靠海,因为自己喜欢吃海鲜;

要离家远,不能让父母突然跑学校就能来找我;(排除东南沿海)

要综合性大学,男女比例不失调,方便找女朋友;(排除工科学校)

要北方,因为没见过雪,想玩。

这么一筛下来,全国一百多所211大学里就剩一个,南开大学。至于专业,张一鸣报考生物专业的原因也很简单,因为看的一本生物期刊对其影响颇深。

但可惜的是张一鸣还是因为分数不够高,而被调剂到电子工程专业,后来实在学得艰难,又转去了软件工程。

“我花很长时间,才能在面包板上做一个正弦波信号发生器,还经常不能。学了一年多,却没有看得见的效果,让我很焦虑。但软件工程比较快,你写个程序马上就能跑起来,发挥作用,甚至还能在校外兼职,所以我就转到软件工程。”

转了专业后的张一鸣如鱼得水,也让我们有了能见到后来4000亿美元商业帝国的可能。

同样有调剂经历的还有滴滴程维。

程维高考前突然发烧,吊着吊瓶就进了考场,然后考完发现自己数学还有最后一页三道大题没写。

也是因为这个原因,程维没有如愿录取志愿填报的信息技术专业,被调剂到了行政管理专业,成了北京化工大学行政管理专业第一届学生。

不过起码是在北京,也符合程维高中以来的目标:出生在哪无所谓,但必须在一线城市奋斗。

其实,歪打正着柳暗花明的事情也常常有之,一帆风顺或是异途谋路,只要方向对了,绕路也会到的。

就如俞敏洪所说:

从长远来说,一个人的长远的发展跟大学和专业并没有必然的联系。回头来看,我们人的一生最重要的不一定是大学,也不一定是专业,甚至不一定是城市。

对我们一生来说,决定我们一辈子能够走多远、爬多高的,是我们自己的志向,是我们不屈不挠的努力,是我们对于知识的尊敬,是我们的理想主义的光辉,是我们不甘平庸妥协的勇气,是我们追求自己爱好的坚毅和努力,是我们时时追求进步的心态,是我们常常心中涌起的豪情和豪迈。